農作物の栽培方法の違い

有機(オーガニック)栽培と一般栽培の違いについて

私たちが日々口にするお茶や食材は、育てられる方法によって安全性や風味、価格などが大きく変わります。

ここでは、一般的にスーパーやECサイトの商品表示でよく見かける4つの栽培方法についてご紹介します。

1. 自然栽培(農薬・肥料不使用)

自然栽培は、農薬も肥料も一切使わない農法です。

土壌が本来持っている力を最大限に引き出し、自然の循環に任せて育てるため、収穫量は少なくなりますが、作物そのものの生命力を感じられると近年注目されています。ただし、収穫量が少ない分、流通量も限られ、価格は高めになります。

●農薬・肥料とも完全不使用

●土壌が持つ本来の力を最大限に引き出す農法

●病害虫・天候被害による収量減が大きい

●市場に出回る量は非常に少なく、価格は高額

2. 有機栽培(オーガニック栽培)

有機栽培は、国が定めた有機JAS認証を取得した農法で、化学合成された農薬や化学肥料は使わず、堆肥などの有機由来の肥料を用いて育てます。

土壌・水・生態系への負荷をできるだけ減らす環境に優しい栽培方法で、消費者にも安心感のある選択肢です。

ただし、天然由来の農薬は必要に応じて使用されることがあるため、「完全無農薬」とは異なります。

●有機JAS認証が必要(日本の場合)

●合成農薬や化学肥料は使用禁止

●動物性堆肥や植物性肥料など自然由来の肥料は使用可

●農薬も一部天然系のみ使用可能(例:木酢液、天敵昆虫)

●安全性が高く、環境への配慮も重視

●価格は高め

3. 減農薬栽培(特別栽培農産物)

減農薬栽培は、慣行栽培と比べて農薬や化学肥料の使用量を減らした農法です。

農林水産省のガイドラインでは、使用量を通常の半分以下に抑えたものを「特別栽培農産物」として表示できます。

「完全無農薬」ではありませんが、農薬を必要最小限に抑えているため、価格と安全性のバランスが取れた選択肢です。

●慣行栽培よりも農薬使用を減らすことが目的

●農薬は必要最小限に限定

●全国的な統一認証はなく、自治体やJA独自の基準で運用

●慣行と有機の中間的な立ち位置で、比較的手に取りやすい価格

4. 慣行栽培(一般栽培)

慣行栽培は、現在最も広く行われている標準的な農法です。

農薬や化学肥料を適切に使用し、安定した収穫量と品質を確保しています。

価格も比較的安価で、流通量が豊富なのが特徴ですが、「農薬をできるだけ避けたい」という方には他の選択肢を検討される方も増えています。

●日本で最も普及している農法(全体の約90%以上)

●農薬・化学肥料を適切に使用し、安定した収量と品質を確保

●価格が安く、供給量も豊富

●一方で、残留農薬の懸念から「安全性重視層」には敬遠されることもある

一般的に良く利用されているスーパーで販売されている商品

現在一般的なスーパーで販売されている農作物の多くは、**慣行栽培(一般栽培)**で育てられています。

慣行栽培とは、農薬や化学肥料を必要に応じて使用し、収穫量や品質を安定させるための最も一般的な栽培方法です。

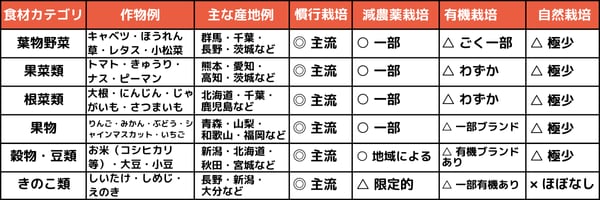

1. 日本の農作物における慣行栽培のシェア

農林水産省の統計によると、日本の農産物の約85〜90%は慣行栽培となっています。

残り約10〜15%の中に、有機栽培・減農薬栽培・自然栽培などが含まれます。

スーパーに並ぶ農作物の多くは安定供給が最優先されるため、慣行栽培が中心になります。

2. スーパー流通における慣行栽培が主流な理由

●安定供給が可能

慣行栽培では農薬・化学肥料を適切に使うため、収穫量が安定

●価格が安い生産コストが低いため、スーパーで売りやすい

●流通システムと親和性が高い卸売市場やJAを通じた大規模出荷に対応

●需要量が大きいスーパーでは大量ロットで仕入れるため慣行栽培が有利

1. 野菜類

スーパーに並ぶ多くの野菜は慣行栽培が主流です。

●キャベツ

群馬・千葉・愛知

害虫被害が多く、安定した収穫のため農薬使用が一般的

●ほうれん草

千葉・埼玉・茨城

葉がやわらかく病害虫に弱いため、農薬が使われることが多い

●トマト

熊本・愛知・北海道

高品質を安定して供給するためハウス栽培+慣行農法が多い

●レタス

長野・茨城

高温期は病気対策、低温期は収量確保のため農薬・肥料使用が一般的

2. 果物類

果樹は病害虫リスクが高く、見た目の品質が重視されるため、慣行栽培が中心です。

●りんご

青森・長野

色づきや形を均一にするため農薬使用が多い

●シャインマスカット

山梨・長野・岡山

房の形を整えるため肥料や農薬を計画的に使用

●みかん

和歌山・愛媛

カビ防止や皮の見た目を良くするため農薬使用が一般的

●いちご

栃木・福岡・熊本

ハウス栽培が多く、害虫対策で慣行栽培が中心

3. 穀物・豆類

作物主な産地例慣行栽培が多い理由

●お米(コシヒカリなど)

新潟・秋田・宮城

病害虫対策・品質安定のため農薬使用が一般的

●大豆

北海道・東北

天候や害虫被害を避けるため、慣行栽培が大多数

このように、一般的なスーパーで流通している農作物の7〜8割以上は慣行栽培です。

理由は、安定した収穫量・見た目の良さ・品質の均一化を実現するためです。

一方で、有機栽培・自然栽培の野菜は全体の1〜2%程度しかなく、流通量が非常に少なく、価格も高額になりますが、農薬や化学肥料を抑えたものを求める消費者に支持されています。

栽培方法別による価格の違い

スーパーで販売されている農作物について、慣行栽培・減農薬栽培・有機栽培・自然栽培の大まかな価格差をみてみましょう。

実際の価格は産地・季節・ブランド・気功などによるその時の収穫量によって大きく変動しますが、一般的に販売されているだいたいの目安としてお考えください。

販売価格に関するポイント

●慣行栽培が最も安価で安定供給

→ スーパーで販売されている農産物の7〜8割を占める。

●減農薬栽培はやや高め

→ JAブランドなどで販売されるケースが多い。

●有機栽培はかなり高額

→ 流通量が少なく認証コストも加わるため、慣行栽培の2〜3倍が目安。

●自然栽培は極めて希少

→ 生産者が限られ流通が少ないため、価格は高級果物並み。

栽培方法による農薬・化学肥料の使用量や安全性

慣行栽培・減農薬栽培・有機栽培・自然栽培の違いによ、安全性について比較してみましょう。

そもそも、農薬や化学肥料がなぜ使われるのでしょうか?

農薬や化学肥料が使われるのには、主に以下のような理由があります。

実は「安全性の低いものを安く大量に作るため」だけでなく、安定供給・品質維持・農業経営のためという背景があります。

1. 農薬が使われる理由

(1) 病害虫や雑草の防除

作物は害虫・病気・雑草の影響を受けやすく、放置すると収穫量が大きく減ります。

農薬はこれらを抑制し、安定した収穫を確保するために使用されます。

例:稲のいもち病、キャベツのアオムシ、果樹のカビ対策など。

(2) 見た目や品質の維持

農薬により虫食いや黒ずみを防ぎ、スーパーで販売できるきれいな見た目を保ちます。

特に輸送や保管が長い野菜・果物では、腐敗を防ぐ目的もあります。

(3) 労働力不足への対応

人手で雑草を抜いたり害虫を駆除するのは現実的ではありません。

農薬を使うことで省力化し、大規模農業を成り立たせることができます。

2. 化学肥料が使われる理由

(1) 作物の収量を増やすため

作物は窒素・リン酸・カリウムなどの栄養を必要とします。

化学肥料は必要な栄養素を効率的に補い、短期間で安定した収穫量を確保できます。

(2) 土壌の栄養バランスを整える

同じ土地で同じ作物を育て続けると、土壌中の特定の栄養素が不足します。

化学肥料でバランスを補うことで、作物が健全に育ちやすくなります。

(3) 品質の均一化

化学肥料を使うことで、糖度やサイズなどの品質を安定させ、商品価値を高めます。

3. 無農薬・無化学肥料では難しい現実

無農薬・自然栽培は、病害虫の被害や収穫量の不安定さから、価格が高騰しやすい。

日本全体の農産物の約90%は慣行栽培で、農薬・化学肥料を適切に使うことで安定供給と価格の維持を実現しています。

まとめ

農薬 → 病害虫防除・品質維持・省力化

化学肥料 → 収量増加・品質安定・土壌栄養補給

適切に管理すれば安全性は確保されており、日本では厳しい残留基準が設定されています。

安全性に関するポイント

慣行栽培

市場に出回る農作物の7〜8割を占める。

国の残留農薬基準を守っているため、通常は安全だが、農薬使用量は比較的多め。

減農薬栽培

慣行よりも農薬使用を抑えているが、完全無農薬ではない。

基準が地域ごとに異なり、全国統一基準はない。

有機栽培

国が定める有機JAS認証を受けたものは農薬・化学肥料不使用が原則。

認証コストがかかる分、品質管理は徹底されている。

自然栽培

農薬も肥料も一切使わず、最も安全性が高いとされる。

ただし収量が不安定で、価格が高く流通量が極めて少ない。

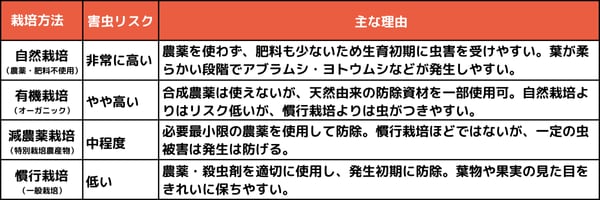

栽培方法別による害虫被害

栽培方法別による害虫被害についてみてみましょう

自然栽培(農薬・肥料不使用)の場合、害虫被害は慣行栽培や有機栽培に比べて起こりやすいのが特徴です。

自然栽培における害虫被害について、具体例とその理由をみてみましょう。

1. 害虫被害が多い理由

自然栽培では、農薬や殺虫剤を一切使わないため、以下のようなリスクが高まります:

害虫の発生を直接抑制できない

→ 慣行栽培では、アブラムシ・ハダニ・コナガなどを農薬で防ぎますが、自然栽培では発生を許容するしかありません。

植物の抵抗力が不安定

→ 化学肥料を使わないため、初期生育が遅く、葉が柔らかい時期に虫害を受けやすい傾向があります。

周囲の環境の影響を受けやすい

→ 周囲が慣行栽培の場合、近隣の畑から害虫が流入しやすくなります。

2. よく見られる害虫の例

自然栽培では、以下のような害虫被害が多く見られます:

●アブラムシ

ほうれん草・キャベツ・トマトなど

葉や茎の汁を吸い、萎縮や黄変を引き起こす●コナガ

キャベツ・ブロッコリーなど

葉を食害し、穴だらけになる

●オオタバコガ

トマト・ピーマンなど

果実に穴をあけ、中身を食害カメムシ果樹・豆類果実に斑点が出たり、奇形になる

●ヨトウムシ

レタス・白菜・ほうれん草など

夜間に葉を食害し、葉脈だけ残ることも

3. 害虫被害による影響

見た目の悪さ

→ 葉に穴が開いたり、果実に傷がついたりするため、見た目が悪くなる。

収穫量の減少

→ 虫害が進むと収量が大幅に減り、販売価格が高くなる要因に。

品質のバラつき

→ 見た目・サイズ・糖度などがそろいにくく、流通量も少なくなる。

4. 自然栽培で害虫被害を減らす工夫

自然栽培でも、完全に無防備ではなく、自然の仕組みを活かした防除法があります:

コンパニオンプランツ(共栽作物)

→ 例:トマトの近くにバジルを植えるとアブラムシを防ぐ。

天敵昆虫の利用

→ テントウムシやクモなど、害虫を食べる昆虫を保護。

防虫ネットの使用

→ 機械的に害虫の侵入を防ぐ。

自然のサイクルを活かした栽培

→ 季節や虫の発生周期を考え、作付け時期を調整する。

自然栽培は、農薬を使わないため害虫被害が起こりやすく、見た目・収穫量・価格に大きく影響します。

ただし、自然の生態系を活かした工夫を組み合わせることで、ある程度の防除は可能です。

その結果、自然栽培の野菜や果物は流通量が少なく希少で、価格が高くなる大きな理由のひとつです。

虫の発生リスクは

自然栽培 > 有機栽培 > 減農薬栽培 > 慣行栽培となります。

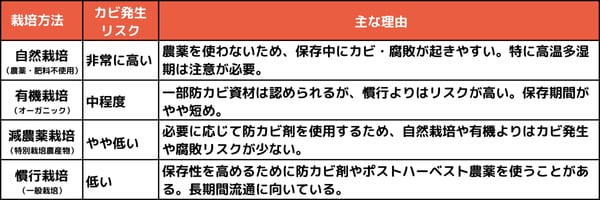

また、栽培方法の違いによって、虫の発生(害虫被害)とともに、やカビ・腐敗のリスクにも大きな差があります。

以下に、自然栽培・有機栽培・減農薬栽培・慣行栽培ごとにカビや腐敗のリスクについてみてみましょう。

カビ・腐敗リスクも同じ傾向ですね。

→ 農薬や防カビ剤を使わないほど、保存性は下がりやすい。

見た目・流通性・保存期間は慣行栽培が最も優位

その一方で、自然栽培・有機栽培は「農薬不使用・低使用」を重視する層に人気。

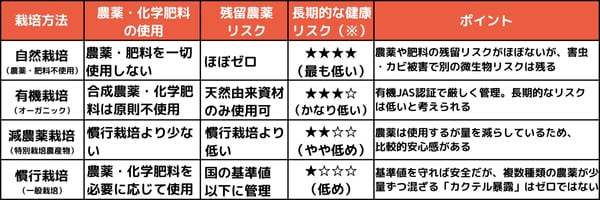

栽培方法によって、農薬・化学肥料・防カビ剤などの使用量が異なるため、健康被害のリスクにも差があります。

ただし、日本や台湾などでは残留農薬の基準が厳しく設定されているため、基準を守った農産物であれば、いずれも直ちに健康被害が出る可能性は低いとされています。

それを踏まえた上で、リスク傾向を整理してみましょう。

1. 栽培方法ごとの健康被害リスクは下の表を参考にしてください。

2. 農薬や添加物による健康リスクの具体例

急性毒性

→ 過剰摂取による一時的な体調不良(国内流通品ではほぼ起きない)

慢性毒性・発がん性

→ ごく微量の農薬を長期間摂取した場合の影響が懸念される研究はあるが、基準値以下ならリスクは極めて低い

アレルギー反応

→ 一部の農薬や添加物に対して敏感な方は、症状が出る可能性あり

ホルモンかく乱作用

→ 一部農薬に報告があるが、日本や台湾では使用禁止・制限されているものが多い

3. 日本・台湾の安全基準

日本も台湾もポジティブリスト制度を採用

→ 基準値を超える残留農薬が検出されれば販売禁止

台湾(TFDA)はEUやNZ並みに基準が厳しい

→ 特に乾燥果実(なつめ・枸杞など)は残留農薬・漂白剤・保存料のチェックが高頻度・高精度

当店のように台湾経由で仕入れる場合、二重検査によりリスクがさらに低減

慣行栽培でも基準を守れば直ちに健康被害はない

ただし、農薬使用が少ないほど長期的リスクはさらに下がる

自然栽培・有機栽培は、農薬の影響を避けたい方に適している

台湾TFDA基準を経由した原料は、国内基準よりもさらに安全性が高い

自然栽培での健康リスクと対策

今まで見てきた通り、自然栽培は「農薬・化学肥料不使用」で安全と思われがちですが、害虫・微生物・寄生虫・カビによる別のリスクが存在します。

ただし、適切な洗浄・加熱・品質管理を行うことで、リスクは大きく下げられます。

1. 害虫によるリスク

自然栽培は農薬を使わないため、アブラムシ・ヨトウムシ・オオタバコガなどがつきやすい

害虫の体液や排泄物が付着したまま生で食べると、まれに**胃腸症状(下痢・嘔吐)**を引き起こす可能性があり、特に葉物野菜や果物でリスクが高い。

対策:流水でしっかり洗浄、生で食べるより加熱調理が安全。

2. 害虫が媒介する微生物リスク

害虫は、植物病原菌や食中毒菌を媒介することがあります。

●アブラムシ

ウイルス病(例:キュウリモザイクウイルス)

作物被害が中心で、人への影響は少ない

●コナガ

バクテリア付着

生食時に胃腸症状の可能性

●ハエ類

大腸菌・サルモネラ菌

下痢・腹痛・発熱

●ダニ類

カビ胞子・アレルゲン

喘息・アレルギー症状を誘発する可能性

対策:しっかり洗浄・加熱し、異常な見た目の作物は避ける

3. 寄生虫(回虫・蟯虫)リスク

日本では過去と比べて寄生虫被害は大幅に減っていますが、自然栽培・有機栽培ではややリスクが高まる可能性があります。

リスクが高まるケース

●未発酵の動物性たい肥を使っている

●野生動物が侵入しやすい畑

●河川水など未処理水を使った栽培

●海外から未検査・未殺菌で輸入された生鮮品を食べる

対策

野菜・果物は流水でしっかり洗う(特に葉物は水を張ったボウルで揺すり洗い)

加熱(70℃以上で数分)で寄生虫は不活化

台湾TFDA認証など、検査体制が整った輸入品を選ぶ

4. カビ・真菌によるリスク

農薬を使わない自然栽培では、果皮が害虫などで傷つきやすく、カビ胞子が侵入しやすい

特にピーナッツ・穀物・トウモロコシなどはアフラトキシンなどの強いカビ毒に注意が必要

カビ毒は加熱しても分解されにくいため、適切な選別・保管が重要

5. 健康リスクを防ぐためのポイント

流水でしっかり洗浄:虫・排泄物・微生物を除去

加熱調理:寄生虫・細菌リスクを大幅低減

早めの消費:農薬不使用の作物は腐敗しやすい

信頼できる生産者や輸入ルートを選ぶ:検査・品質管理が徹底された商品を選ぶと安心

まとめ

自然栽培は農薬不使用=安全ではなく、害虫・カビ・寄生虫など別のリスクが存在

ただし、洗浄・加熱・鮮度管理・安全な流通ルートの選択で健康リスクはほぼ回避可能

食べ物は、私たちのからだをつくる大切なエネルギーであり、本来は「後天の気(水穀の精気)」を補ってくれるものです。

しかし、昔から「病は口から入り、禍は口から出る」と言われるように、食べる物の選び方次第で健康にも病気にもなります。

たとえ「身体に良い」とされる食材でも、栽培方法・添加物・保存方法によっては、本来の力を損ない、かえって体に負担をかけることもあります。

もちろん、無農薬や自然栽培のものは理想的ですが、現実には非常に高価で、すべてをそれで揃えることはなかなか難しいものです。

一方で、今の日本では国の厳しい安全基準により、流通している食品の多くは一定の安全性が確保されています。

大切なのは、「できる範囲で」「バランスよく」選ぶことです。

中国の哲学に「中庸(ちゅうよう)」という考え方があります。何事も極端に偏らず、バランス感覚を大切にするという考え方です。

これを中医学では**「陰陽調和」、または「陰平陽秘」**と呼び、こころやからだ、生活全体の調和を保つことが健康につながるとされています。

どんなに食べ物にこだわってオーガニックや自然栽培を選んでいても、夜更かしばかりしたり、体を動かさなかったり、心が休まらない生活をしていては、本当の意味で健やかな暮らしは成り立ちません。

何事も極端に偏らず、バランス感覚を大切にするという考え方です。

また、食品の安全について必要以上に神経質になることも、かえって心身に負担をかけてしまいます。

たとえば「この野菜はどんな農薬を使っていますか?」と細かく調べることも大事ですが、信頼できるお店や生産者を見つけ、安心できるものを選んだら、あとは楽しくおいしくいただくことが、健康にとって一番です。

最後に大切なのは、**「食べることそのものを楽しむこと」**です。

安心できる食材を選び、心が安らぐ人たちと一緒に、感謝しておいしく味わうこと。

その積み重ねが、健やかなからだとこころを育んでいくと、私たちは考えています。